Default Mode Network(デフォルト・モード・ネットワーク、以下DMN)という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

おそらく、脳科学に精通していたりマインドフルネスに一定程度触れた人を除いては、耳慣れないワードだと思います。

このDMN、私たちが生きる上で必要なものである一方、脳の疲れを生み出す根源とも言える、いわば2つの顔を持つ脳の活動回路です。

ここでは、DMNの正体と、そのマイナスの側面である脳疲労をいかに軽くするか?についてご紹介します。

DMN(デフォルト・モード・ネットワーク)とは何か?

DMN、2つの特徴

DMNとは、脳神経の活動回路の一種です。

その特徴は2つ。

- 何もしていない時、ぼーっとしている時でも常に働き続ける

- 脳の消費エネルギーの60~80%を占めている

DMNは、脳が無意識な状態の時に活発に働き、反対に何かに集中している時には非活発的になるものです。

ぼんやりコーヒーを飲んで一息ついたり、お風呂に浸かったり、散歩したり、みたいな時に働いています。

ぼーっとしている時に動き回る脳の回路、と言われるとちょっと混乱しちゃいますが…

何か身に危険が迫った時に突発的に反応ができないと困るので、無意識下で働いてくれることに意味があります。

「創造性」というメリットもある

DMNには、「頭の中の情報を整理する」という役割もあります。

五感を通じて得た情報は→脳内で整理され→そのまま脳に蓄積されたり、言動としてアウトプットされていきます。

もしDMNの働きが弱まってしまうと、頭の中がぐちゃぐちゃに散らかったままの状態になり、せっかくインプットした情報が脳に定着しづらくなったり、脳の働きを低下させてしまうリスクも。

一方で、DMNが正常通りに働いてくれると、情報が整理されやすくなり、「創造性が増す」ことにも繋がると言われています。

例えば散歩中。

スティーブ・ジョブズからベートーベン、ダーヴィンまで、散歩を日課にしていた偉人は数多いそうですが、机上であれこれ考え続けるよりも、息抜きに散歩している時に良い考えが生まれたりまとまったりすることは、経験がある人も多いのではないでしょうか?

マインドフルネスや瞑想をかじり始めた時の私は、「雑念が湧いてきたらジャッジせず手放す!」ばかりを意識していたのですが、時には頭に浮かんでくるままに思考をふわふわ漂わせることも大事なんだと、あとあと知りました。

確かに、次のメルマガで何を伝えようか、PCを開いて「うーん」と頭を捻っているときには出てこなかった表現が、シャワーを浴びている最中に浮かんできたり。個人的にも思い当たる節があったんですよね。

雑念にもアイデアに繋がる(かもしれない)良い雑念と、くよくよ考え続けるとストレスになる生産性のない雑念がある、ということなのかなと思います。

DMNの過剰活動は脳疲労のもと

ただ、DMNは脳全体の60~80%という大量のエネルギーを消費するので、常にフル稼働させ続けるのも問題です。

何もせずDMNが動き続けるままにしていたら、脳が休まることはありません(そもそも完全にオフにすることは脳の構造上、不可能なんだそう)。

一見脳を休めているかのように見える「ぼーっとしている」状態も、ただなりゆきに任せるままではとめどなく雑念が湧いてきてしまうものなので、休息になっていない可能性すらあるってことですね。

先ほど言ったようなポジティブな思考ばかりだったら良いんですが、たいてい雑念って、過ぎたことを思い返したりこれから起こることを心配したり、ネガティブ寄りな方が多いですよね。

特に予定のない休日。

スタバでカフェラテ片手に本を読んだりと、身体も休めながらゆっくり過ごしたはずなのに、なんでか頭と心は十分に休まった気がしないなーという日が私にもよくあったのですが…

まあなんやかんや考え事してることも多いし、漠然とだけど常にちょっとした心配事はあるし、仕方ないことなのかなと思っていました。

でも脳疲労のからくりを知ったことで、そういうことだったのか!と納得したのを覚えています。

きちんと脳を休めるには身体を休めたり、リフレッシュしたつもりになっているだけではダメで、DMNの過活動を意図的に抑える必要があったんです。

「雑念」は上述のように完全に悪ではなくアイデアの源でもありますが、一方で脳は何もしないと勝手に疲れていくものでもあり、DMNのオンとオフを上手く切り替えられるようになることが肝心。ということなんですね。

DMNの過活動を抑えるには、マインドフルネス瞑想が最適

DMNは、何かに集中している時に非活発的になる、と言いました。

運良く今日は集中力が保てているぞ、とか、余計な考えが浮かんでくることが少ない、という時もあるかもしれませんが、そういった偶然に頼っていたら、日常的に、そして休ませたい時に、能動的に脳を休めることはできませんよね。

そこで役立つのが、マインドフルネスです。

詳しくは下記でまとめていますが、まさに「今この瞬間に意識を向け、目の前のことに集中する状態を作りだす」ことを目的にした、ある種脳を休ませるトレーニングと言えます。

中でも特に効果を感じやすく、習慣化しやすいのが「マインドフルネス瞑想」です。

マインドフルネス瞑想は脳疲労を軽くする

マインドフルネス瞑想は、一度やるだけでも頭がスッキリした、脳が休まった、といった感覚を得られることはあり、感じ方に個人差はあるものの、単発で行ってもそれなりに効果はあります。(実際、単発のコーチングでそういう感想をもらうことも多いです。)

ただしそれは、実践直後の短い時間のみ続くものであって、根本的にストレスを感じにくくしたり、脳を疲れにくくするためには、継続が必要なもの。

身体を鍛える時でも、筋トレ直後は疲労感があって効いている感じがするものですが、肉体改造しようと思ったらそんなにすぐに変化が現れるものじゃないことを想像すると分かりやすいかもしれません。

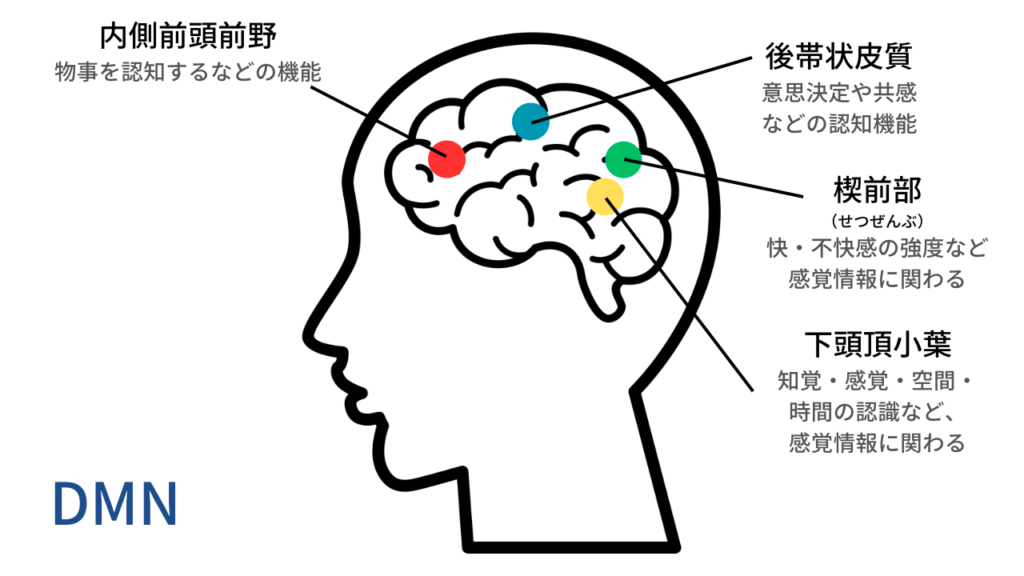

瞑想を続けていくと、DMNの中の内側前頭前野、後帯状皮質の活動が抑制されるなど、脳の構造が変化していくという実証データも存在しています。

マインドフルネスは、アクティブな脳の休息方法であり、「練習によって身につけられるスキル」でもあるのです。

「脳が疲れてるな」って感想を抱く人はあまりいないと思うのですが、いまいち気持ちが晴れないな、どんよりしているなという時をそれだとすると、マインドフルネス瞑想を行うことで、闇雲にぼんやりのんびりするだけでは解消されなかった得体の知れないストレスや疲れがとれていくのを、私自身感じるようになりました。

走ったりサウナにいったり、身体的なアプローチでリフレッシュしようとするのももちろん素晴らしいことですが、脳には脳のリフレッシュ法を用意してあげるほか、休ませる術はありません。

日常の中でのマインドフルネス

また、DMNが活発になる、なんとなくぼーっとしている時間。

何かと考え事をしがちな食事中、コーヒーブレイク、お風呂の中などですね。

思考を整理したい時、敢えて何かを考えたい時は別として、実はそうした日常の中でも、マインドフルネスは実践ができるもの。

腰を落ち着けて目を閉じ、瞑想するだけがマインドフルネスではないのです。

食事中であれば、ゆっくり噛んで味わうことにだけ集中すること。

コーヒーの香りを感じながら一口一口を丁寧に味わうこと。

お湯に肌が触れている感覚、体がじわじわと温まっていく感覚に集中してみること。といった感じですね。

瞑想と合わせて、日常の中でもマインドフルネスをお手軽に実践し、意識して脳を休ませることにトライしてみてはいかがでしょうか。

まとめ

- DMNは、いざという時の危険から身を守るために必要な脳の働き。

- 頭の中を整理して、創造性を高めるといったプラスの側面も。

- 一方で、常にDMNが過剰な活動を続けていれば、脳疲労はあっという間に蓄積していく。

- ぼーっとしているだけでは脳は働き続けるので、意図的に脳疲労をとるための対策が必要。

- 効果的なのが、瞑想をはじめとするマインドフルネス。

DMNのメリットも上手く活用しながら、マインドフルネスによって疲れにくい脳の構造を自分自身で作り出していきましょう。